Жемчужины горской архитектуры, которых больше нет

В этом посте сегодня мы расскажем об утраченном. О том, что исчезает каждый день в наших горных аулах. И то, что силами одного Агентства остановить невозможно. Нужны усилия всего общества, местных администраций, собственников и меценатов. Известный российский ученый, профессор, доктор архитектуры Геннадий Яковлевич Мовчан, автор проекта Аварского драматического театра, посвятил 20 лет своей жизни созданию капитального труда – книги «Старый аварский дом». Исследования аварской архитектуры Геннадий Яковлевич начал в составе этнографической экспедиции АН СССР под руководством Е.В.

Шиллинга в 1945 году. В последующие годы он сам организовал ряд экспедиций по горным аварским аулам, в результате чего был собран материал, послуживший основой диссертации на соискание ученой степени доктора архитектуры. Итогом всего и стала книга, ценность которой для Дагестана трудно переоценить, так как в ней собраны уникальные исследования архитектуры горского жилища, фотоматериал, запечатлевший исчезнувшие куски нашей истории и архитектуры. Книгу издал уже внук архитектора, за что ему огромная благодарность. Об одном из таких домов – Дом Хадулал в с.Тидиб - мы и расскажем.

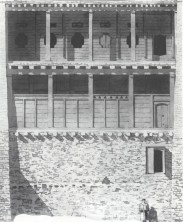

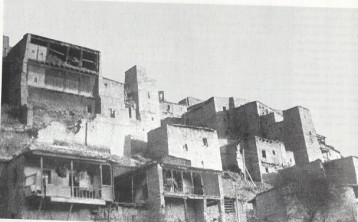

По словам свидетельству Г.Я. Мовчана, в 1946 году Тидиб был еще сказочно прекрасным селением. Исследователь мог найти в нем самые драгоценные произведения древнего искусства. По качеству памятники Тидиба были несравненны. Но Дом Хадулал с башней был единственным и исключительным по своей художественной силе и значительным по историко-этнографическому интересу. Снаружи дом даже непригляден, особенно в сравнении с другими замками Тидиба. И не поверишь, что внутри сказка.

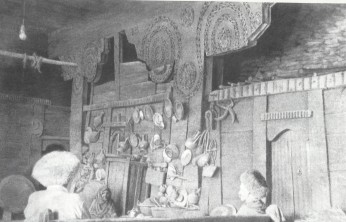

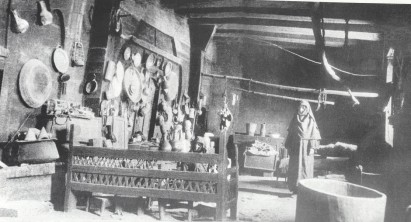

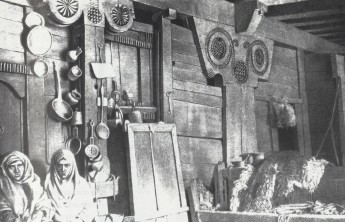

Попасть внутрь дагестанского дома непросто, без проводника вход можно и не найти, он начинается издали, поворачивает за соседним домом, проходит через туннель, темные помещения и низкие двери. В доме Хадулал доживали жизнь два брата-старика: наверху - старший Гитине Хаду, внизу - младший Ахмет Хаду. Увидев внутренний интерьер дома, руководитель экспедиции Е.М. Шиллинг, опытнейший кавказовед, проведший не один десяток лет в полевых изысканиях, тонкий ценитель искусства, был потрясен до слез.

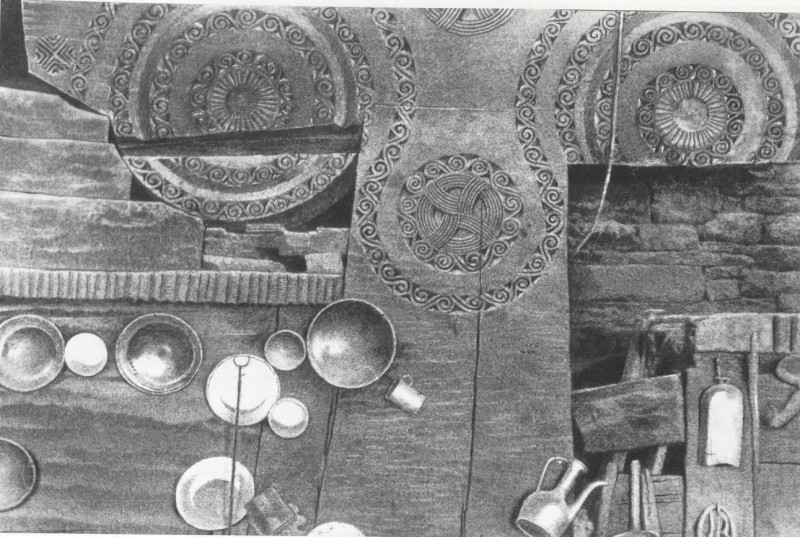

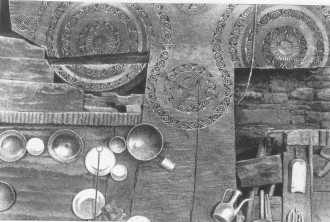

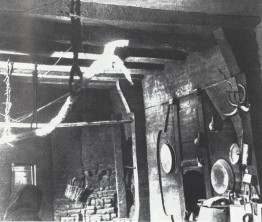

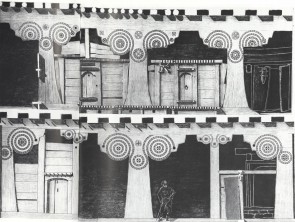

«Три несравненного величия, почти одинаковых столба с могучими кронами, почти касаясь друг друга, стоят в каком-то непобедимом строю, как три стража-богатыря родового очага (…) Архитектура дома приводит в трепет: перед зрителем воочию стала вечная обитель, в которой продолжают жить духи предков, а он попал в нее случайно. Архитектура как бы вовсе не предполагает существования смотрящих на нее зрителей…Столбы, как живые существа, живут сами. Совершенно убежден, что и все обитатели дома чувствовали себя в нем не хозяевами, а временными жильцами.

(…) столбы безупречны по форме и по рисунку резьбы. Они вырастают из пола как стволы живых деревьев из земли», - описывает Мовчан. Ствол из одной доски имеет понизу ширину 1, 24 м (на нижнем этаже) и 1,27 (на верхнем этаже), размах кроны – капители – 3,65 м верхней и 3,94 м нижней. Такими же интересными были и потолки с частыми балками. Постройка дома относится приблизительно к 1475 г. В нем много следов более поздних архитектурных наслоений. Башня Хадулал, по свидетельству Мовчана, наилучшая из башен, имеющихся в экспедиционных материалах по тщательности кладки и безупречности линий.

В отличие от других дагестанских башен она сложена без утончения. В 1946 г. четыре этажа башни еще стояли целиком и левая половина от пятого. По словам Ахмета Хаду, раньше этажей было 12, хотя на Кавказе таких башен нет. О первоначальной высоте свидетельствуют толстые стены, которые внизу составляют около 90 см. Башня подземным ходом соединена с подземным источником, ход к которому длиной около 30 метров. Интересны и резные камни в кладке башен. На фасадной стене уложен громадный блок размером 2,70 на 0,24 м с выгравированными на нем фигурами всадника и спиралей.

Как выяснил Г.Я.Мовчан по данным еще более старой экспедиции 1923 г. и по словам самого Ахмета Хадулал, их с братом дом был вторым в цепи домов рода Хадулал. Всего их было 6, соединенных между собой подземным проходом, который подводил к башне. Таким образом, Дом Хадулал не был самостоятельным сооружением, а представлял собой звено неразделимой цепи из шести больших домов, объединявшей не меньше 12 огромных жилых помещений, а каждое из них служило местом обитания самостоятельной семьи, принадлежавшей тухуму Хадулал. «Любому памятнику на свете сведущие люди ищут аналогии. Где-то подобные есть.

Немного найдется настоящих сокровищ, подобий которому нет нигде, ни одного, даже похожего, как наш Василий Блаженный. В 1963 г. дом Хадулал оказался разрушенным. Осталась ничтожная конура-убежище последних дней дряхлого Ахмета Хаду. Рассказали, что дом дал трещины, показавшиеся опасными. По распоряжению местного начальства дом подорвали, не дав, жаловался Ахмет, даже ничего вынести. Дагестанцы проворонили свой лучший шедевр. Пусть он останется хоть в этой книге», - пишет Мовчан.

Нам остается только благодарить этого необыкновенного человека за его труд, за то, что он сохранил и изучил данную часть дагестанского архитектурного наследия.